在当下,各国最为关注的科技竞争领域,非 “芯片” 莫属。「然而,谁能料到,在这场无声的科技大战中,中国的一位关键人物竟是一位银发女科学家。」

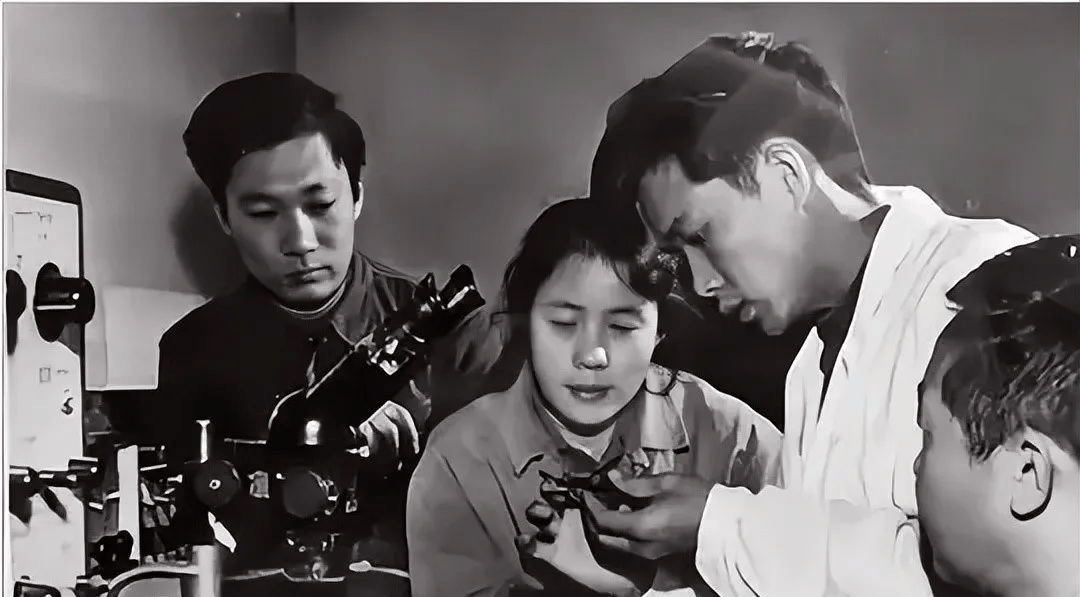

黄令仪院士,这位被誉为“中国芯片之母” 的长者,在半导体领域辛勤耕耘长达 60 年,只为攻克一个难题:中国芯片如何突出重围?

从曾经被 “卡脖子” 的困境到如今龙芯的崛起,这背后到底有着怎样的故事?

提及芯片,很多人的第一反应或许是 “听起来很厉害,但不太清楚它的实际作用”。「实际上,芯片堪称现代设备的 “大脑”,无论是你手中的手机,还是马路上行驶的汽车,无论是家中的电器,还是太空中的卫星,都离不开这个小小的芯片。」

2019 年的数据显示,全球芯片市场规模突破 4700 亿美元。「而那时的中国,虽身为全球最大的芯片消费国,可 95% 以上的高端芯片都依赖进口,每年花费的外汇超过 3000 亿美元。」 更为严峻的是,关键技术被他国牢牢掌控。

就在这样的形势下,一个看似 “疯狂” 的国产芯片项目启动了。「而带领这个项目的,正是年逾古稀的黄令仪院士。当时,没有人看好这位老人能带领团队冲破重重阻碍。」 毕竟,芯片领域的巨头,像英特尔、台积电,都有着数十年的技术积累以及数千亿美元的研发投入。

“院士,您觉得咱们能成功吗?”2001 年,胡伟武找到黄令仪时,提出了这个疑问。

那时的国产芯片,面临着三大困境:「技术差距巨大、资金严重匮乏、人才极度稀缺。」 国际巨头对中国实施了极为严格的技术封锁,连最基础的 EDA 软件都禁止中国使用。

但黄令仪的回答斩钉截铁:「“干!不尝试怎么知道不行?”」

就这样,龙芯项目在一片质疑声中开启征程。「第一代龙芯诞生时,其性能甚至比不上国际巨头十年前的产品,被网友调侃为 “龙芯?还不如说是梦芯”。」 然而,黄令仪带领团队攻坚克难,一个又一个技术难题被他们 “啃” 下。

龙芯 2 号问世,性能提升了 10 倍,可距离商用标准仍有较大差距。「团队成员常常连续工作十几个小时,黄令仪更是经常工作至凌晨。」 “我这把年纪了,熬夜没事,你们年轻人可要注意身体。” 她总是这样叮嘱。

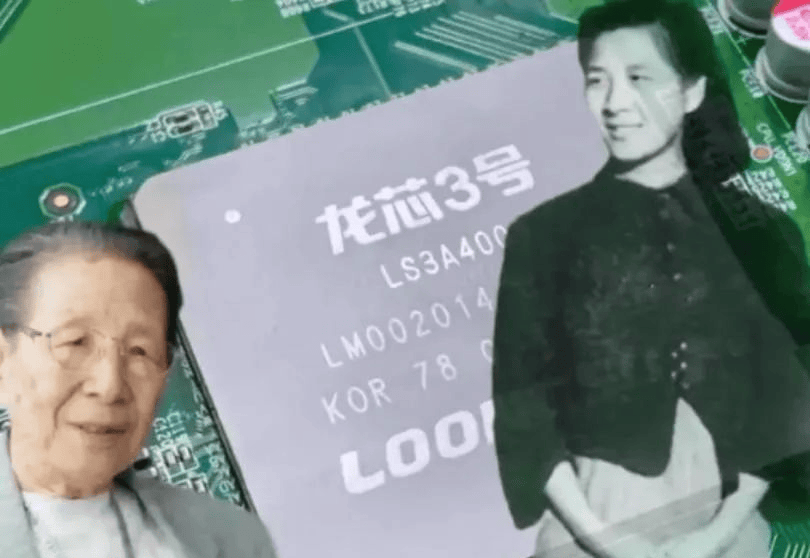

2018 年迎来了转机。经过无数次的失败与改进,龙芯 3A 终于实现了关键突破。「它不仅能够运行主流操作系统,还成功应用于北斗卫星导航系统。」 那一刻,全国上下都为之振奋!

“你看,我们中国人真的可以做到!” 当得知龙芯 3A 成功应用于航天领域时,这位 81 岁的老人,眼中闪烁着激动的泪花。「龙芯的突破,远不止是一个技术进步的成果。」 它带来的影响可以概括为 “三个改变”:

第一重改变:打破技术垄断。过去,高端芯片市场基本被英特尔、AMD 等国际巨头垄断。「如今,龙芯在特定领域已达到世界级水平。尤其是在军工和航天领域,龙芯已成为不可或缺的 “国产大脑”。」

第二重改变:降低经济成本。那个 “每年节省 2 万亿” 的数字从何而来?「除了直接的进口替代,更关键的是产业链本土化所带来的连锁反应。」 从设计、制造到应用,一个完整的国产芯片生态正在逐步形成。

第三重改变:人才积累。黄令仪院士最为重视的,便是培养下一代芯片人才。「在她的影响下,国内已形成一支超过 10 万人的芯片研发队伍。」 这些年轻人,正逐渐成为中国芯片产业的新生力量。

当然,我们也要正视现实:在制程工艺上,龙芯与台积电的 5nm、3nm 技术仍存在一定差距。「但正如黄令仪所说:“追赶和超越是两个不同的概念。」 在某些领域,我们完全能够通过创新实现弯道超车。”

2023 年,黄令仪院士离世的消息让无数人悲痛万分。「但她留下的,不仅是龙芯的辉煌成就,更是一种精神财富:再艰难的事情,也得有人去做;再遥远的道路,也得有人去走。」

如今的中国芯片产业,正沿着她开辟的道路继续前行。「或许在不久的将来,当我们回顾这段历史时会发现:一位 86 岁老人的 “执着”,改变了一个国家的科技命运。」

这就是我们这个时代最动人心弦的 “芯” 故事。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏