上世纪三十年代,建筑学家刘致平第一个发现云南民居“一颗印”——四合院的重要价值。他对这种融合儒家文化、彝族传统,又适应云南山区环境的建筑做了深入研究(见刘致平:“云南一颗印”,原载于《中国营造学社刊》,第七卷第一期)。此后,这种流行于云南彝汉地区的家宅的文化价值开始被外界认识。如今,这种建筑形式被称为中国的五大传统民居类型之一。与其并列的四种典范民居分别是:北京四合院、西北的窑洞、广西干栏式和客家的围龙屋。

刘致平在“云南一颗印”一文中写道:“三间四耳倒八尺(一颗印房)制度为最完备,乡间用之最多。三间者即正房三间之谓。四耳者即正房之前左右侧各有耳房两间,共为四耳。倒八尺者即耳房前端临大门处有倒座房,其深八尺故名为倒八尺。各间俱作楼房。在正房及耳房相接处名楼梯巷以安楼梯。天井在全宅之中央。宅地盘外行方正,墙身高竣光平,窗洞甚少。远望其形体,方方如印,故俗名之为’一颗印’。”现在广为流传的一张一颗印造像,就是刘致平先生所绘(见下图)。

在刘先生看来,“一颗印”的以下特点尤其突出:其一,空间上完整体现礼俗社会形制;其二,具有高度地方环境和社会适应性。例如天井的尺度与古制和地方环境都有关系。再如“一颗印住宅实一碉堡式住宅也。此种住宅分散田野,则自成堡垒,如涧山密集,构成村落时,尤可节省地面,而一旦有 事则即是鸿沟 。”

很可惜,随着最近半个世纪的城乡建设发展,特别是近二十年城市扩张,昆明地区的“一颗印”建筑越来越少。即使有一些老宅留存,但由于年久失修以及各种原因,保留原初形制的完整“一颗印”已非常稀少。由于“一颗印”具有重要的历史和文化价值,而且极其稀少和珍贵,今天已经到了这样的地步:无论在哪里发现它,无论它处于何种复杂的社会条件下,都应当将其列为保护对象。“有一所便保护一所!”应当是今天对一颗印这种建筑化石的共识态度。总之,绝不可容忍任何一所再被拆除或毁坏。

在这样的背景下,读者可以想见,当今年四月昆明市官渡区宏仁老村城中村改造指挥部,将宏仁老村的一幢有百年历史的“一颗印”喷上“验”和“拆”等大红字时,这种行为会引起什么样的反应。

让人唏嘘的是,这幢老建筑的户主,年逾八旬的莫正才,不仅没有签过拆迁协议,反而从差不多20年前起,多次给昆明市和官渡区有关部门写信或打报告,要求将这幢祖传老宅列为文物。

莫正才最近一次向包括昆明市规划局、昆明市文化广播电视体育局和官渡区文化广播电视体育局在内的政府主管部门递交《关于请求保护古建筑的报告》,是在2019年2月10日。报告中说:

“……自2010年5月开始,官渡区把宏仁村列入城中村改造范围,此屋便不断遭到骚扰。2015年6月,我曾向省信访局写过报告,由市里转到官渡区,区文管所的某某曾率领有关工作人员实地考察,但至今未有回复。在2019年1月7日公布的“官渡区宏仁村城中村改造项目控制性详细规划调整”中,宏仁村230号建筑没有被列为文物古迹用地。而在日前宏仁村城中村改造拆迁再次启动以来,拆迁指挥部更是无视这一典型古建筑的存在,将之当作拆迁对象。为了保护宏仁老村传承下来的古建筑及其它历史遗留下来的不可移动文物,我强烈要求将宏仁老村230号列为不可移动文物。宏仁村还有一些类似230号院的古建筑,如419号和139号,此外还有古井和照壁等。我也强烈要求将这些文物列入被保护范围。这些文物非常珍贵,它们的存在将保留下一个完整的古村落遗产,能让后人记忆乡愁。将它们保护起来,能给后代有一个完整交待。为此我特请上级派出文物专家作出鉴定,并予以保护,避免拆迁过程中受到破坏,造成不可挽回的损失。”

按照2015年和2019年北京大学、云南大学、中国社会科学院等机构的一些专家学者(包括笔者在内)对宏仁村传统建筑的调查报告,包括莫正才家的房屋在内的该村多处建筑,属于“尚未核定为文物保护单位的不可移动文物”。

莫正才和他的老屋。本文图片除特殊说明外,均来自作者

莫正才报告中提到的另一处“一颗印”,该建筑是清代晚期所建。

宏仁村这幢“一颗印”建筑不仅具有物形态的价值,更重要的是,其具有“活态性”,即百余年来其为四代人所居住。特别是,莫正才老人八十余年来居住于斯,才使其成为今天这样一个自然活着的文物。这一点是很多原居民已搬离的古旧建筑不能比的。

不仅于此,这座活态建筑文物百余年的共享所有权和交易历史本身也十分有价值,相关文献居然非常完整。现在我们甚至可以用这些文献简略描绘出这幢家宅的历史和现状。

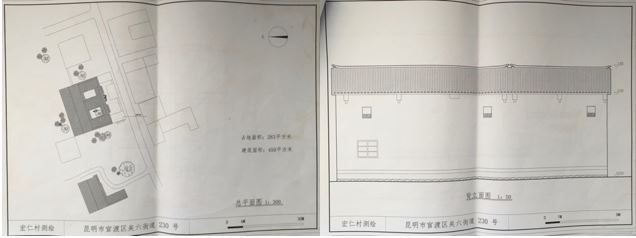

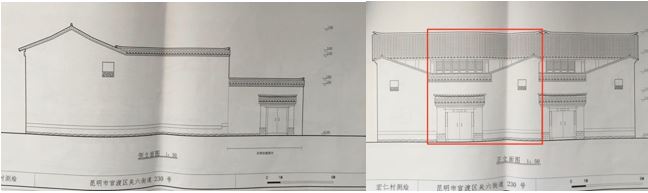

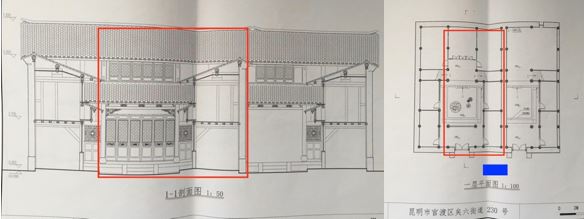

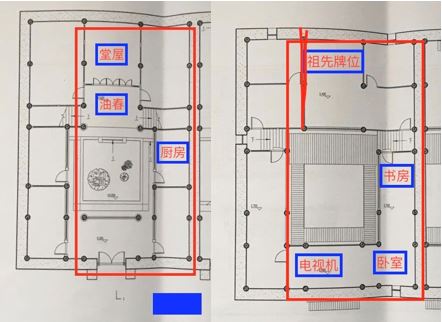

莫正才的家宅,是一所一颗印加半颗印(加上外天井)组成的建筑,其形如下图。这幢建筑的价值,十几年前就被国内大学的师生发现。他们曾为这所建筑做过测量、拍过纪录片(如纪录电影《故乡》),并有艺术专业的学生做过写生。

云南大学的学生为莫家宅院做的测绘图和写生。

纪录片《故乡》中,记录了莫家“一颗印”和莫正才的故事。

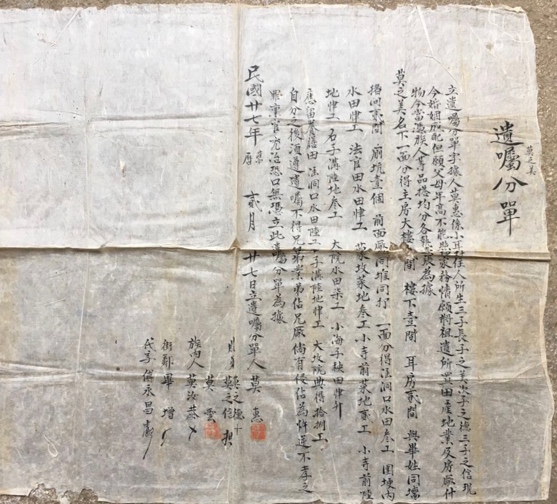

这座建筑是莫正才的曾祖于1915年建盖。后来,这幢家宅在1938年被析分为三份,由曾祖的三个儿子继承。莫正才的祖父继承其中三分之一,莫的祖父一脉四世单传,至莫正才及其子辈,一直继承祖父遗留的部分。

上图中红线内是莫正才家所有的部分,下图是当年莫正才曾祖给莫正才祖父的财产遗嘱分单。

1952年,这幢房屋获得当时昆明县政府颁发的《土地房产所有证》(土地证)。在下图,这张当时的土地证上,还列有现在的户主莫正才的名字。

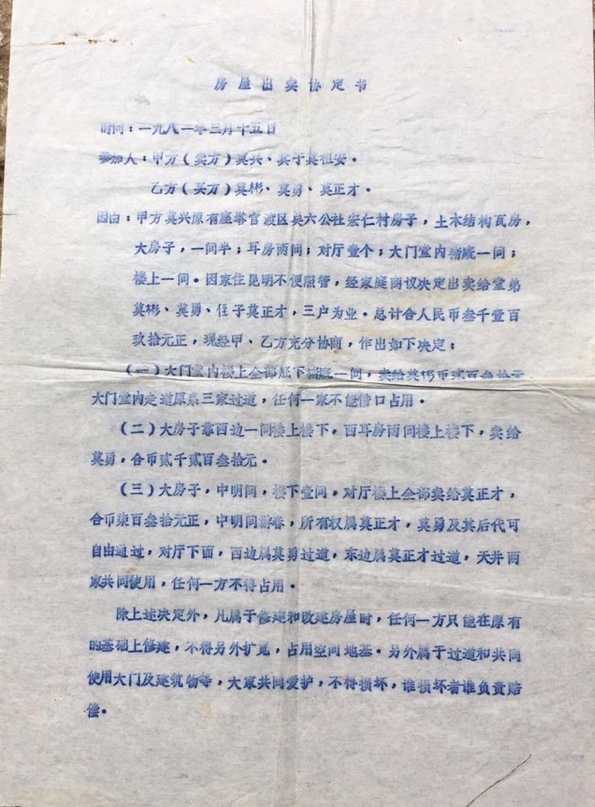

1981年,莫正才的堂叔将其所有的三分之一部分的堂屋和对厅等卖给莫正才。因此,莫正才家拥有这座四合院的三分之二(见下图),即现在莫正才仍居住的部分。

以上这些住居历史文献,使莫家“一颗印”这件文物不仅作为物质形态存在,而且还使历史建筑所蕴含的国家法律及变迁、私人产业交易的契约关系详情等都显露无遗。这些与具体家宅相附着的法律和文化证据也因此具有重要价值。

可以设想,仅靠这座历史建筑和所保留的文献,将莫家“一颗印”变成一幢“家宅法”历史陈列馆,也是很有意义的。

这幢“一颗印”的另一个价值是,它与居住其中八十余年的莫正才老人的关系。莫正才一出生就在这所家宅居住,在此结婚生子。莫妻于上世纪90年代因病去世,此前其子在这所家宅结婚。儿子家在2005年分得一块宅基地,并在其上建成新宅。儿子一家此后搬入新宅,老宅仅剩莫正才一人居住。

左:第一层;右:第二层。

祖先牌位和书房。

这所四合院的形制和空间格局,仍保有其初建时面貌。它能如此完好存在,很大程度上是与莫正才老人长期居住、对之爱惜并根据生活需要进行功能调整有关。

如今堂屋楼上正房里供着莫家祖先的牌位(最远至其高祖,共五代)。本地供祖先牌位一般是在堂屋北面。这显然是莫正才根据自己的判断重新调整过的。堂屋外的“油春”——即面朝天井的外露平台部分,被设置成一个“会客厅”。其西边有供来客座的椅子和沙发,东北角是莫正才的小书桌和椅子。在传统家宅形制下,这部分是家宅成员公共活动的地方。

四合院的二层被调整过功能的地方,还有耳房和对厅。朝西向的耳房被安置成书房,其中有面朝窗户和天井的书桌、椅子和书架。耳房与对厅部分相通,一部分成为莫的卧室。

按刘致平先生的研究,“一颗印”的天井非常有讲究。他指出:

“惟天井一事,其位置居中固为国内四合房之常制,但其形小而高深,则非他种住宅所得见者。此种小而高之天井,以常例断之, 似于住宅之通风采光及容纳骡马牲畜等稍感不足,但在云南确无甚问题。盖云南风大,房内通风实无甚困难,而地近赤道,阳光入射角较北方大。天井虽小,其直射光及返射光均强,昼间尚可足用。”

莫家“一颗印”的天井保留着原初面貌。其南边有一只大水缸(高约一米),用来收集屋檐落下的雨水,院子里栽了桂花树和珠兰等植物。天井西北边,靠楼梯的外墙上有蜜蜂筑的一个巢。蜂巢在那里已有好些年。我第一次注意到它是2010年。蜂因此也是这所家宅的居民。

莫家“一颗印”的“住居现实”,是在过去几十年中由作为“物”的家宅和居住者相互缓慢作用而成的。其中有按照家宅法的规范操作,例如莫正才对堂叔家的堂屋、天井和对厅的购买和使用;也有基于个人生活方便作出的调整,例如对油春和耳房二层功能的重新安排。

2019年初,莫正才在油春上接待来访的大学生。

古人称“道法自然”。过去十余年,无数来自国内外不同高校的师生和研究者造访过莫家的“一颗印”。它的自然和活态给访者留下的印象极深。这所家宅和居者莫正才相互浸入的世界,正是家宅之“法”本身。在百余年四代人的栖居中——特别是莫正才八十余年居住于此,以及最近二十年的独自栖息和调整中,这里生成了自己的“现实”,或物、规范、尺度、惯习、意义、价值、伦理和功能,等等。

但是,这样一件符合文物定义、活态的古旧建筑,在城市化中,特别是城中村改造中,却遭到将拆除的危险。虽然保护“一颗印”建筑是当下社会共识,但在现实中,这幢一眼即可认出其保留价值的建筑却面临重重困境。

首先,从当地城中村改造指挥部的角度,拆除这幢建筑是合理合法的。其理由是,莫正才的儿子已在拆迁协议上签了字。这就引出另一个问题:谁是户主?谁有权利签拆迁协议?虽然从共享家宅的习惯法看,莫正才不是这幢家宅的唯一主人。莫的祖父从曾祖父辈继承下其中三分之一,后来莫又从堂亲那里购买一部分。莫正才作为户主拥有一颗印的三分之二。其余部分已被房主在2010年签了拆迁协议。莫正才家的部分发生过“子代父签”。虽然这种协议属于违规操作和无效协议,但拆迁人目前为止仍然坚持不撤回。

其次,从地方文物管理部门的角度,会认为这样的建筑是在2007-12年全国文物普查时没有被列入“不可移动文物”名录的。现在,对这些“漏报文物”的保护,缺少来自国家文保部门的护身符。与此相关,地方的文管部门属地方政府职能部门(如文化体育旅游局),必须服从地方的城市发展大计。城中村改造中的征地拆迁,则是地方财政的重要来源。地方政府一般不愿看到辖区内的古老建筑都变成文物。引用笔者与之谈过话的地方官员的说法:“如果那样的话,土地怎么能征收?地方财政从哪里来钱?”

再次,文管单位的另一苦衷是,许多情况下,业主不愿将其家宅变成文物。因为一旦变为文物,业主将无法对房屋翻盖,也不能通过拆迁变现。这就是莫家“一颗印”为什么出现“子代父签”的事。而现在已是这幢建筑“业主”之一的拆迁指挥部,更没有要保护“一颗印”的打算。

但是,无论情况有多么复杂,对待“一颗印”这种传统建筑,特别是宏仁村莫家这样的家宅时,文管和规划部门应当坚持以其保护对象为目标,不应用“产权属于多家”和“业主已经签了协议”等理由来搪塞推诿。

前些天,笔者与昆明市规划局的官员通话时,该官员提到,以上这幢建筑和另一幢同样的一颗印“已经签了协议”。当时我说:这两幢“一颗印”的根本问题是:它属于必须保护的历史遗产,这份财富是公共的。在这样的前提下,无论它们属于多家所有,属于拆迁办所有,还是属于开发商所有,都必须纳入保护。这才是问题的关键。这位官员听后,表示同意我的逻辑。

当拆迁人将“拆”和“验”字刷上这座家宅墙头时,可能以为只是在一幢乡村烂房子的土坯墙上做了该做的事。他们可能不知道,这座建筑在当下要“保护传统”和“留住乡愁”的大政策环境下,是一个“拆不得”的宝贝。

而最近来考察的文物专家,只是根据这幢建筑的外观、形制和功能,认定它“有一定历史价值“,并建议“列为一般文物保护”。他们不会去想,这座建筑在过去一百年,如何经过四代人的精心照料,特别是莫正才的看护,其形制才依然和建成时一样。

即使专家眼中并无莫正才这个栖居者存在,仅按当下的政策,这也是一件不能拆的古建筑。而拆迁办手里的“协议”和墙上的“拆”字,正是违反了政策的证据。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏