图片 | 来自网络

原创整理 | TOP创新区研究院,FTA Group

转载引用请注明出处。内容仅供交流学习,不做任何商业用途,不代表任何投资建议。

如有侵权请联系后台删除。

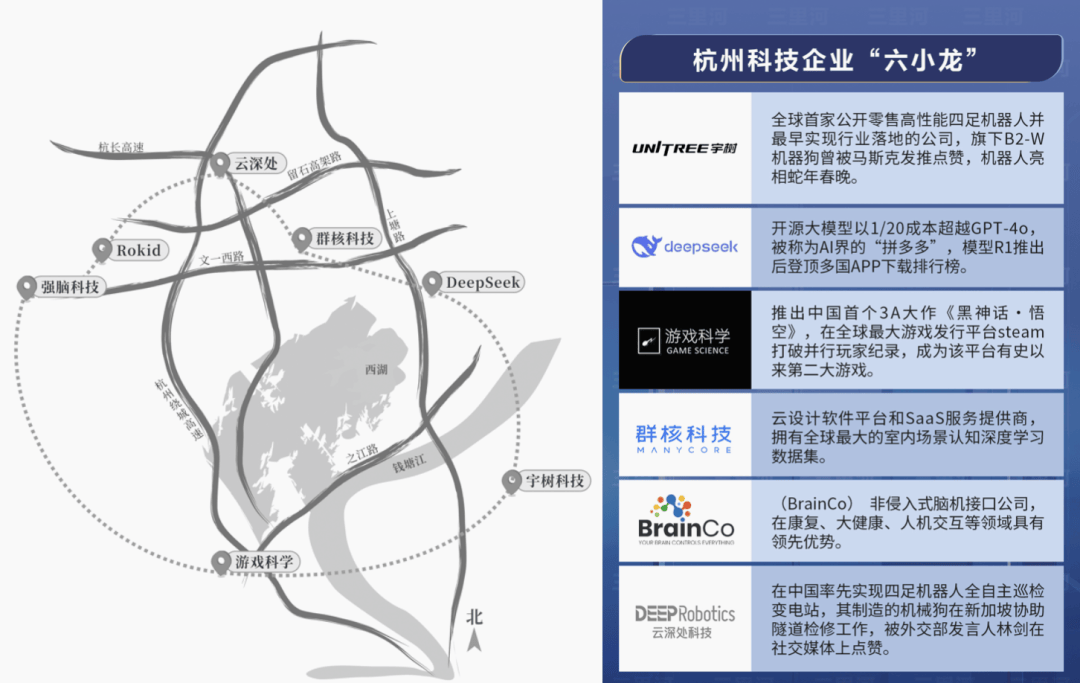

当DeepSeek在通用大模型赛道掀起狂澜,宇树科技的人形机器人登上央视舞台,人们才惊觉:杭州,早已不是“电商之都”那么简单。这座曾让马可·波罗惊叹为“人间天堂”的城市,正在进化自己的创新版图。

杭州的创新力,是偶然,还是必然?

为什么新物种在这里持续孵化?

它的产业基因到底藏着什么秘密?

新年假期刚刚结束,江苏省委机关报《新华日报》旗下“交汇点”客户端在2月7日晚、8日上午连续发布了三篇专稿文章 《DeepSeek为什么会出现在杭州?》《为什么南京发展不出“杭州六小龙”?》《杭州有DeepSeek,南京有什么?》。

一连串的问题,直指核心:

同在长三角,杭州何以频频催生世界级科技企业,而南京的创新生态却似乎总差一口气?杭州是如何抢跑的?南京,又该如何破局?

率先转向“硬科技”

7日晚间发布的《DeepSeek为什么会出现在杭州?》,

重点讨论了杭州“硬核创新”转向的问题。

文中说到, 当移动互联网红利见顶时,杭州率先开启“硬核创新”转向。

2017年 之江实验室成立,2020年 阿里达摩院发布中文大模型,2022年余杭区规划 千亩AI产业园,形成“算力基建-算法研发-场景落地”的新三角。

宇树科技也与DeepSeek的故事如出一辙——它将伺服电机研发中心设在杭州,看中的正是这里独特的“创新枢纽效应”:既能对接上海张江的芯片资源,又能链接义乌的供应链网络。

2024年1月央视《新闻联播》↑

杭州有更多To C企业

8日上午交汇点客户端发布的文章《为什么南京发展不出“杭州六小龙”?》,更为犀利, 直接将南京与杭州对标,检讨了城市在发展、产业和氛围等诸多方面的不同。文章开篇就承认:

杭州“六小龙”狠狠破圈,客观上,让南京人也很震撼。

文章继续写道:关心城市发展的南京人难免会想,论高校、科研、人才、科技人口,南京超过杭州,论产业导向,南京很多年前就在人工智能领域发力,很多区都有布局,怎么最后还是杭州DeepSeek破圈?成为杭州新兴产业的代表企业?杭州的科技创新怎么一波一波源源不断?

与此同时,广东也正在深刻反思,为何广东没有诞生出AI巨头?他们认为,“AI三杰”DeepSeek的创始人梁文锋、Kimi创始人杨植麟、人工智能科学家何恺明都是广东人。

广东人反思后给的答案是:基础科研不足,短视,长期主义缺失,大学办得不够多。现在正在疯狂办大学、疯狂撒钱给基础科研……

但说真的,

广东缺的,南京都有。

那么,南京怎么还是没有诞生一个轰动世界的市场化地面对老百姓的AI巨头呢?或新兴产业巨头呢?10多年前其实就有“南京为什么没有发展出互联网巨头?”“南京为什么错过移动互联网和互联网电商?”“南京为什么没有诞生出新能源汽车品牌或整车巨头?”等类似问题了。

其实,可以统称为一个问题,即,

中国新兴产业发展不断迭代,南京为什么很少诞生本土新兴产业巨头?

文章的答案是: 南京不容易出“链主”,只能做“产业链”中的一员,命运被别人决定。南京每年培养出的几十万高级人才,最终都是助长其他城市巨头的成长、成功,而自己只能做做外包,吃点“外包利润”。

更直白一点说,

南京的科技产业,长于 To B(企业级服务)To G(政府采购),但在 To C(直接面向消费者) 领域始终缺乏代表性企业。

To B/To G的优势是,不用操心用户情绪,不用理解大众需求,服务好政府和大企业,市场看似稳定,但它有几个致命缺陷:

首先,To B企业的产业敏感度低,抗市场波动能力弱,一旦行业风口变化,极易掉队。更重要的是,To B企业失去了用户触觉,就等于放弃了创新试错的机会,缺少诞生巨头的可能性。

几乎所有能做大的公司、能真正掌握自己命运的公司,都是To C企业:

国外如亚马逊、微软、Google、脸书、特斯拉等,国内如字节、腾讯、阿里、拼多多、京东还是华为、小米、比亚迪、蔚来、理想等,都是 To C企业。

恰好,杭州的企业非常很擅长从消费端需求切入,用商业化驱动科技创新:

比如淘宝、电商:抓住用户购物习惯,迅速催生阿里帝国;

比如移动支付:深度绑定消费者,支付宝改变交易模式;

再比如直播、短视频:电商+内容生态,把“流量”变成“购买力”。

但南京,确实不擅长 To C,它的产业氛围、商业环境更像一个“甲方驱动型”生态,最早的To C企业,菲亚特汽车、熊猫手机都一一折戟沉沙。

因为这些年没有培养出To C的链主型企业,也就意味着南京失去了产业主动权,也就一一错过各种风口:

南京错过了互联网,没有诞生腾讯、阿里这样To C公司;错过了移动互联网,没能催生小米、字节跳动这样的To C企业;错过电商,错过直播;错过新能源整车,依然只能给行业巨头做供应链;现在,也正在错过AI时代的To C级企业……

当然,南京在每个行业中都不是完全缺席。

但它的角色,总是在“给巨头打工”:比如互联网:南京给华为、中兴做软件外包;在手机产业:南京是小米、荣耀、OPPO的研发分部;南京的原力、叠影视觉、旭光冠影,也是《哪吒2》的外包方……

南京的人才足够优秀,但这些人才最终都在为别的城市的To C巨头添砖加瓦,让南京在其他城市的巨头生态中扮演“配角”,而不是打造南京本土的科技帝国。

但如果要成为主角,就必须解决To C的困境。

杭州容错率更高

文章重点对比了南京与杭州在不同的城市定位与产业战略、政策与营商环境、不同高校科研投入与侧重、科技产业化能力等诸多方面的不同。进而得出一个结论:

杭州的容错率较高,也比较能容忍一定的创投失败,年轻人敢闯敢做。

创新的底色,往往藏在城市的容错率里。

一个敢于失败的城市,才有资格赢。

这也是为什么硅谷是全球创新高地的原因,这里不仅能孕育苹果、谷歌、英伟达,也能安然地埋葬无数失败的创业项目。

而杭州,在某种程度上,正在成为中国的“小硅谷”——

它不排斥失败,它欢迎试错,它愿意接受创业者的“不确定性”。

是,从单个项目来看,一个失败的创业公司,可能是一个商业故事的终结。

但从城市发展的视角来看,每一个失败的项目,都是产业生态的一次进化,每一个失败的企业,都会在市场中培养出一批更敏锐、更有实战经验的科技人才。

失败,不是终点,而是创新土壤的有机养分。

看看杭州,DeepSeek、黑悟空、宇树科技之所以成功,是因为它们踩中了产业节奏,但在它们的背后,还有无数未能熬过市场周期的创业公司。但这并没有让杭州变得保守,反而让杭州的科技生态更加成熟。

南京的问题在于,它对于“风险”的态度更保守——

这里更强调流程管控,害怕失败,而不是如何管理失败。这里的投资更倾向于低风险、稳健型项目,而不是高增长、高波动的创新企业,这造成了一个负反馈:

创业者不敢冒险,资本不愿押注,人才不敢孤注一掷。于是,失败的企业也少,成功的企业更少,创投更不敢投,创业者更害怕不冒险……

结尾部分,文章深情地写到:

“一个城市的最终发展水平决定了这个城市绝大多数企业、绝大多数工作人口、绝大多数老百姓的经济收入、幸福感。我们希望南京可以发挥自己的长板优势,并能迅速弥补自己的短板, 让自己的城市氛围更宽容、更包容民营力量的生长(而不是漠视或打压)、更注重小微企业。”

走自己的道路

2月8日中午刊发的第三篇文章《杭州有DeepSeek,南京有什么?》,同样话语犀利。文章开篇就关注了两座城市在GDP方面的差距:

2024年长三角城市经济数据显示,南京以1.85万亿GDP总量位列第10,与杭州的差距扩大至3360亿元。

但问题的本质并不只是GDP的数字差距。

文章认为,

DeepSeek的缺席不应被简单解读为创新失位,而应视作特色发展路径的选择印记。当南京的工业软件定义智能工厂的运行逻辑,当创新药企解码生命的奥秘,这座城市正以独有的节奏参与科技革命——不做聚光灯下的独角兽,而做深海之处的定海针。

就像杭州,它的优势是AI、互联网、移动支付、电商,其增长逻辑是流量+商业变现,擅长在风口上孵化新物种。而南京,坚守着工业软件、创新药、智能制造,它的增长逻辑是技术+产业链优化,更倾向于做产业底层的“稳定器”。

对此,文章建议: 在产业周期的潮起潮落中,南京需要的不是对“风口缺席”的焦虑,而是对“长坡厚雪”的坚守。

文章说到:南京可以发挥自己的长板优势,并能迅速弥补自己的短板,让自己的城市氛围更宽容、更包容民营力量的生长。

那么,一个更好更强更活力的南京,

不仅仅能“坐在餐桌上”,还有资格主导整场产业盛宴。

▼ 点击下方关注TOP创新区研究院(TOP_Lab)

看完想跟我们交流互动?

欢迎扫码加入TOP读者群

↓

二维码只存续到2月16日

如果二维码失效,请后台回复“入群”,

扫描最新二维码,期待群里见到您❤️

创新区研究,就在TOP研究院。

TOP Lab (TOP创新区研究院) 是 FTA 的创新研究引擎,专注于为城市、企业和 园区提供系统化的前瞻洞察与战略建议。基于Talent(⼈才)、Organization(组织)、 Place(区域)三⼤核⼼维度,TOP致⼒于探索全球创新区的发展规律,并结合本⼟实践,为区域发展和企业创新注⼊新的价值维度。

FTA Group:用技术和艺术引领未来。

FTA Group致⼒于成为产业创新区综合解决⽅案的领导者,整合设计、运营和产业服务,提供全⽣命周期服务。

作为中国产业地产领域设计实践数量最多的机构之⼀,FTA凭借逾1200个办公及产业地产的设计及咨询经验(其中包括3个国家级综合性科学中心的重点项目、多个世界500强总部或区域总部等),已为多个⾼品质业主打造独特的成功体验。

在区域发展和产业规划中,FTA始终秉承专注、⼀体化服务与国际视野,为客户提供从研究、策划到设计的全流程⽀持。我们深耕产业科创园区和产业⽚区领域,成功助⼒上海张江、临港、漕 河泾、市北、G60、闵开发、杨浦科创等重点产业⽚区落地标杆项⽬,此外,在BioBAY、中关村⽣命健康园、张江药⾕等顶级园区的设计中,FTA始终是推动区域创新发展的重要⼒量。

我们服务的客户包括:市北高新、张江高科、天安骏业、上海地产、小米科技、罗氏制药、阿里巴巴、迪士尼、西门子、凤凰卫视、上海港城集团、苏州新加坡工业园区等知名品牌。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏