近期各路战斗中,我们能看到各类大口径火炮出现在战斗前线。不管是正规军的专业大口径,还是非专业的煤气罐大炮。它们执行的任务应该都差不多,拆除工事或破坏坚固建筑物。

2S7“芍药”——203.2毫米大威力自行火炮

2S7式“芍药”自行榴弹炮“始于”1970年7月8日,根据苏共中央和苏联部长会议的决议,启动了一项旨在研制特种大威力自行火炮的工程。这款自行火炮配备203.2毫米口径的火炮系统,计划装备最高统帅部预备炮兵旅的炮兵营。该口径不仅能在射程和弹药威力上超越所有潜在对手的火炮系统,还可以高效使用带有核弹头的“特种弹药”。

在对多种布局方案进行研究后,最终决定采用无炮塔设计,将火炮安置在车体后部的上方。火炮系统的研发任务交由伏尔加格勒“泰坦”中央设计局(总设计师——G.I.谢尔盖耶夫)负责,履带式底盘则由列宁格勒基洛夫工厂第三设计局(总设计师——N.S.波波夫,他此前正是推动新型自行火炮研发的倡导者之一)负责。整车生产由基洛夫工厂承担。该研发项目被命名为“牡丹”(Пион),而该自行火炮在苏联武器总局(ГРАУ)的编号为2S7。

1973—1974年,在列宁格勒组装了两辆实验样车,并进行了全面测试。1975年6月,苏军正式接收2S7“牡丹”并投入批量生产。

2S7自行火炮采用全密封焊接式承载式车体,由轧制钢装甲板制造。

车体前部设有装甲驾驶舱,内部配置:

• 左侧——机械驾驶员的操作席位

• 右侧——指挥官的操作席位

• 此外,还有一名装填手助理的座位

驾驶舱顶部设有两个舱盖,分别位于指挥官和机械驾驶员的座位上方,供乘员进出。

在指挥官舱盖的右侧,安装有辐射与化学侦察仪(PRHR)的取样空气进气罩。

驾驶舱后部为动力舱(MTO),再往后则是乘员舱,其中:

瞄准手、装填手及两名装填手助理的座位

炮弹存放架

操作流程

• 战斗时,瞄准手和装填手在火炮左侧作业:

• 瞄准手——在自己的座椅上操作瞄准装置和火炮驱动系统

• 装填手——站在带护栏的平台上,操作装填机构的控制面板(位于瞄准手后方)

• 装填手助理——负责从弹药架或运输车上搬运弹药,借助双轮推车或专用担架将炮弹送入装填机构,并协助构筑火力阵地

• 乘员舱顶部设有两个舱盖,供乘员进出

主要战术技术指标

• 战斗全重:46,500千克(46.5吨)

2S7的主要武器是一门203.2毫米2A44型线膛火炮,敞开式安装在车体后部的上座上。

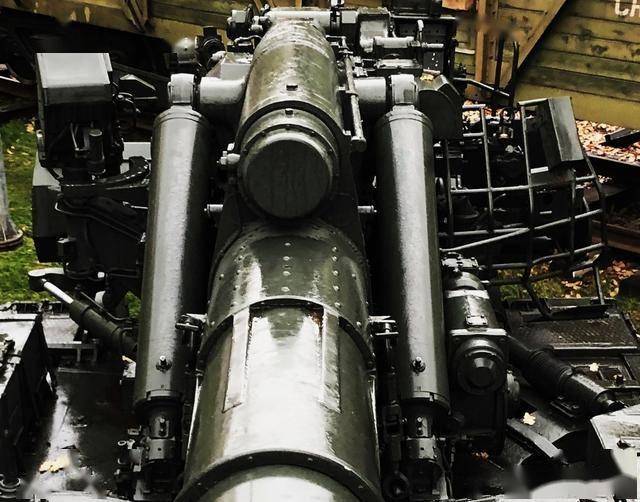

火炮的炮管长度为55倍口径,安装在炮架吊耳中,并与后坐制动器和复进机的活塞杆相连。

• 后坐制动器为液压式蜗杆机构,固定在炮架吊耳的孔内。

• 两具气动复进机安装在炮架吊耳的下方凸耳孔内。

• 炮闩为双动式螺旋闭锁结构,安装在炮尾端,可通过电动装置或手动开启。

• 炮尾右侧安装有平衡机构,用于辅助开启炮闩框架。

• 击发机构可手动点火(使用拉火绳)或电磁触发点火。

炮管上方安装有后坐制动器的液压缸。

前方可见炮闩的平衡机构。

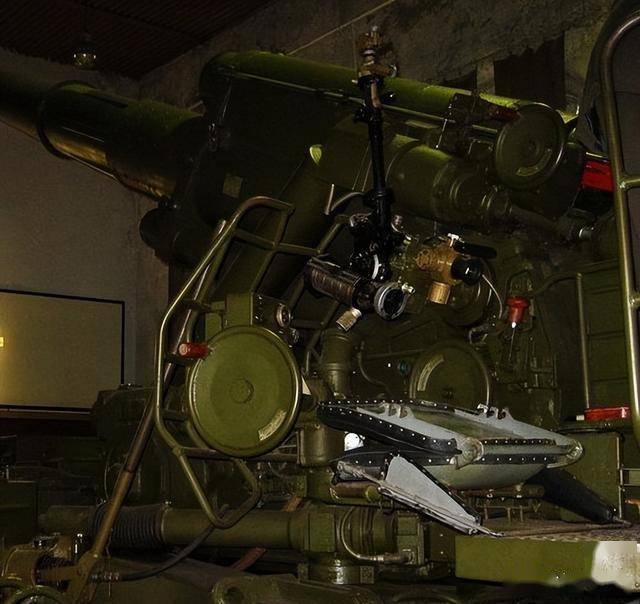

上座用于安装火炮的摇摆部分,包括升降机构、回转机构,以及气动平衡机构的支座,该平衡机构用于保持火炮摇摆部分相对于耳轴轴线的平衡。

火炮的平衡机构液压缸。

复进机安装在炮管下方。

火炮的升降机构为扇形齿轮式,而回转机构为螺旋式,两者均配备机械和液压驱动。

火炮的俯仰角范围为0°至+60°,而水平射界为±15°(相对于火炮的纵轴)。

火炮既可用于直瞄射击,也可从掩蔽阵地进行间接射击。

在炮手的操作位置,安装有以下瞄准设备:

• D726-45机械瞄准具,

• ПГ-1М全景瞄准镜(光学放大倍率4倍,视场10°),

• ОП4М-99А直瞄光学瞄准镜(光学放大倍率5.5倍,视场11°),

• K-1火炮准直仪。

火炮配备了液压驱动的装填机构,该机构安装在火炮的右侧,负责依次将炮弹和发射装药从装填位置(可来自车载弹药架,或直接从地面或运来的弹药)输送到推弹轨道,随后将其推入火炮的药室。

火炮的射速约为1.5 发/分钟。

火炮装填机构的推弹装置。

在射击前,如有需要,可对火力阵地进行额外的工程准备(如对阵地进行整平)。

在开火瞬间,自行火炮的稳定性由推土铲式犁刀提供,该犁刀可放下并压入地面,增强火炮的稳定性。此外,导向轮也会放置到地面,进一步增加履带的接地长度,提高射击时的稳定性。

自行火炮从行军状态转换至战斗状态所需时间约为6分钟。

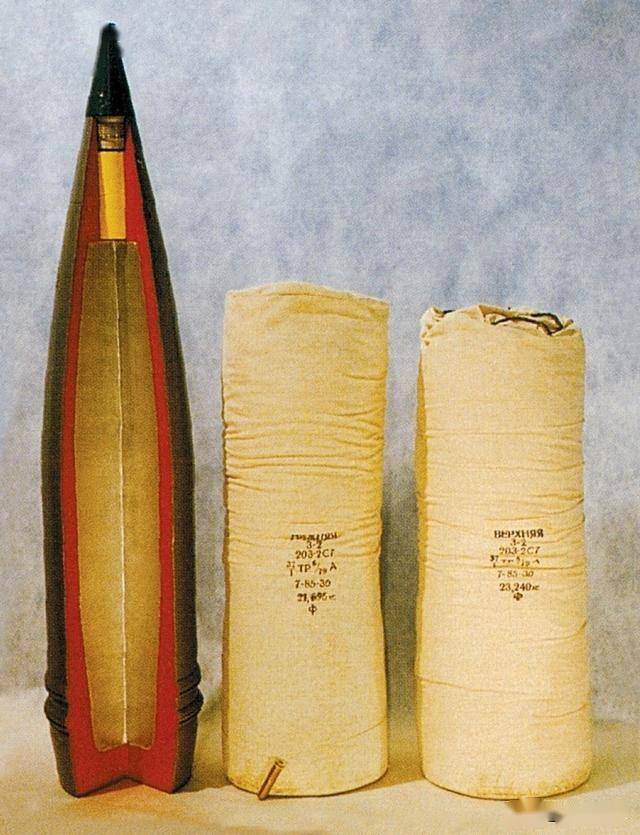

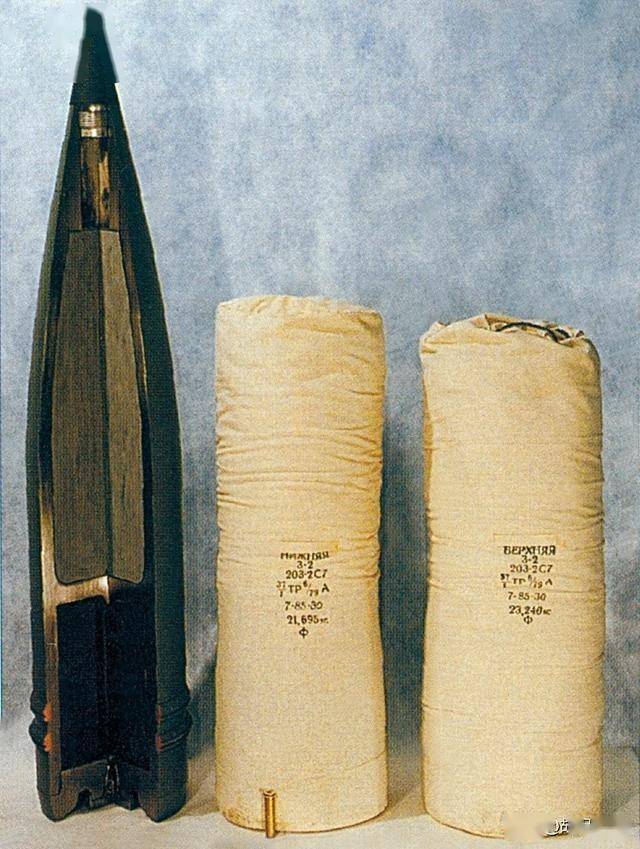

可携带的弹药总数为4发分装式炮弹,存放在炮塔后部的战斗组舱内。使用的炮弹包括高爆榴弹(ОФС)、高爆反应榴弹(АРС)、高爆集束弹和穿透混凝土弹。

此外,还开发了配备核弹头的炮弹(项目代号“幼苗”和“蓖麻”)。

3OF43(ОФС 3ОФ43)“信天翁”杀伤爆破弹

配备全装药或减装可变装药。全装药状态下炮弹初速为960米/秒,最大射程为37,400米。炮弹质量为110公斤,装药量为17.8公斤(约为152毫米3OF29炮弹的2.8倍,例如2S5“风信子”自行火炮)。

3OF44(АРС 3ОФ44)“海燕-2”主动火箭弹

配备含缓燃推进剂的固体火箭增程装药,最大射程可达47,500米。炮弹质量为102公斤,装药量为13.32公斤。

3O14“仓库”子母弹(1984年列装)

内含24枚带尾翼稳定装置的杀伤破片战斗部,配备触发引信。其破片杀伤效能

注:“幼苗”和“蓖麻”,在俄制武器系统的背景下,“Саженец”(“幼苗”)和“Клещевина”(“蓖麻”)通常是代号,用于指代某些特殊弹药项目,尤其是涉及核弹头的炮弹。

使用高爆榴弹3OF43(3ОФ43)发射。

使用高爆反应榴弹3OF44(3ОФ44)发射。

使用集束炮弹3О14发射。

此外,车体内设有专门的存放位置,用于安放“箭-3”型便携式防空导弹(ПЗРК)和12.7*108毫米的NSVT高射机枪。通信设备采用标准的坦克UHF无线电台Р-123М和1В116内部电话通信设备。

自走炮的车体采用防弹装甲设计。使用的是分离式装甲保护结构,由外部和后部的装甲板组成,厚度分别为13毫米和8毫米,两者之间留有空气间隙。这种结构在正面视角下能够有效抵御7.62X54和12.7X108毫米的穿甲燃烧弹(Б-32)以及炮弹和地雷的弹片。该车配备了防止大规模杀伤性武器攻击的防护装置,舱室通风系统,以及消防设备。驾驶舱的内壁覆盖有隔音材料。

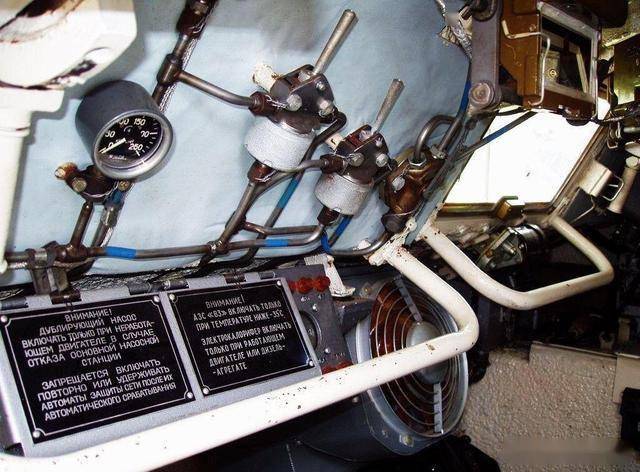

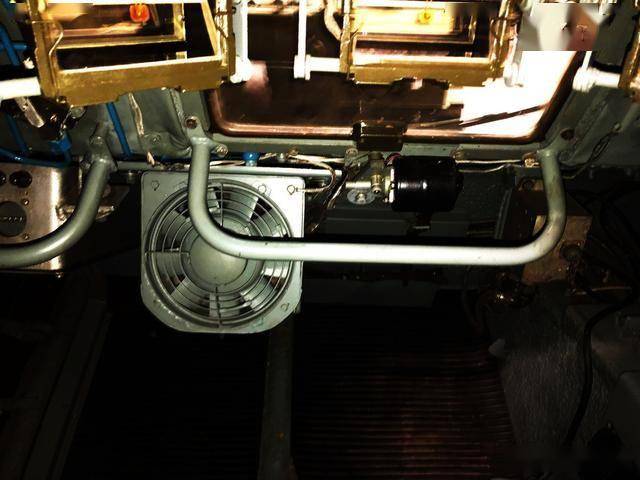

特殊设备包括液压系统,负责操作装弹机制、推土铲液压缸以及导向轮降下机制。该系统既可通过主泵(由柴油发电机供电)工作,也可通过备用泵(由主发动机驱动)工作。执行驱动的操作由电气系统提供动力。

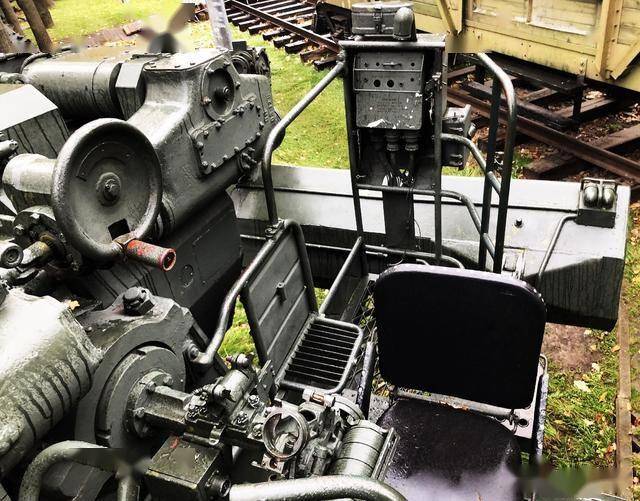

从驾驶员位置看指挥员工作位置。左侧是Р-123М无线电台,上方是内部电话通信设备。右侧是大规模杀伤性武器防护系统的仪器。

在助手位置的工作台上,有液压系统主泵和备用泵的开关。

因为拍摄的是早期型号,内部仪表依然是传统仪器与仪表。并没有现代设备出现在镜头中。近年升级后或是新生产型号,内部设备要先进很多。

驾驶员的工作位置。通过舱口的视角。

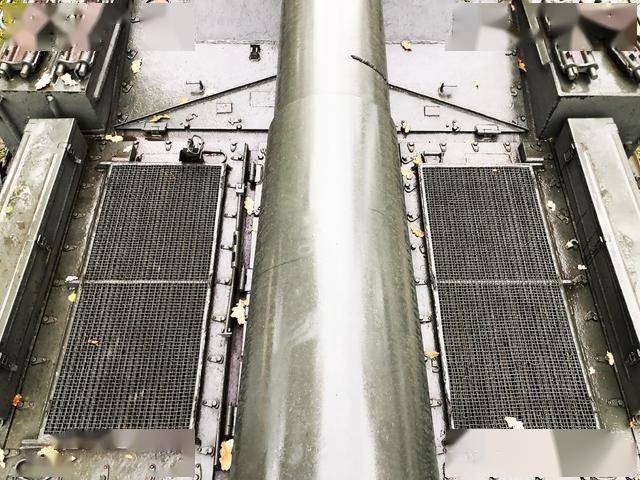

MTO内纵向安装了B-46-1型12缸四冲程液冷柴油发动机,功率为780马力。该发动机与T-72坦克使用的B-46发动机有一些小的结构差异,主要与传动系统的不同结构以及驱动轮的位置有关。发动机的冷却系统为封闭式,采用通过散热器的空气喷射吸入方式,并通过辅助柴油发电机散热器风扇进行额外的通风。散热器组被安装在发动机气缸组上方的喷射器箱内。

空气净化系统由两个带有吸尘喷射器和增压器的空气净化器组成。空气净化器是双级的(旋风分离器组+可更换的滤芯)。为了在战斗状态下(主发动机不工作时)为SAU的主要系统提供电力,使用辅助四缸柴油发电机9Р4-6У2,功率为24马力,通过主泵为液压系统提供动力,确保车辆的作战能力。柴油发电机安装在主发动机后方的MTO(发动机-变速器舱)内。

油箱的总容量为1780升,其中包括805升,分布在五个外部油箱中,这些油箱安装在履带外侧的支架上。除了这些外部油箱外,铲土推土机刀片还可以安装两个额外的油桶,每个容量为200升。

在履带外侧的支架上可以看到油箱。

额外的燃油桶,固定在推土铲内。

机械行星齿轮变速器由锥齿轮减速器、两个侧向行星七速变速箱、与侧向传动连接的传动系统、润滑系统和液压伺服驱动器组成,用于控制运动。

公路上的最高行驶速度为50公里/小时;行驶范围为650到700公里。

履带部分包括每侧七个双轮橡胶包覆的支撑轮和五个辅助轮;前置的驱动轮配有可更换的齿轮轮缘,后置的全金属导向轮;履带为橡胶金属结合的平行式铰接,配有橡胶包覆的行走道,张紧装置为蜗轮式。正如前面所述,采用液压机制提升和降低导向轮,以增加履带支撑面的长度,提高射击时的稳定性,并更有效地吸收后坐力。支撑轮(以及履带系统中的其他部件)在结构上类似于T-80系列坦克的支撑轮。因此,早期生产的车辆可能使用了早期型号的轮子,这些轮子具有附加的散热肋,而较晚期生产的则使用了无散热肋的支撑轮。

悬挂系统采用独立的扭杆悬挂,扭杆轴非同轴布置,并且在前两个和后两个悬挂节点配备有伸缩液压减震器。

2S7自走炮的系列生产持续到80年代末,共生产了约500台。除了苏联军队外,“巨炮”还出口到保加利亚、波兰和捷克斯洛伐克。1986年,开发了改进型的2S7M “Malka”(马尔卡)自走炮。改进的主要内容包括提高发射准备过程的自动化水平、提高战斗人员的操作舒适性、提高装填机、电子和液压系统的可靠性、增加载弹量、安装更大功率的发动机和改进的传动系统及行走部分、应用新的通讯设备等。“巨炮”装备了若干个炮兵师,每个师由三个炮兵营组成,每个营配备四台自走炮。两个2S7(2S7M)自走炮营和两个2S4“郁金香”自走迫击炮营合并组成了苏联陆军总司令部预备役的大型火炮炮兵旅。经过大修并进行一定改进的车辆继续服役于俄罗斯军队的炮兵旅。

照片拍摄于俄罗斯乌拉尔机车车辆厂科研生产公司

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏